궁수반궁수론

물길의 모양과 길흉

풍수에서 바라보는 길한 물의 기본적인 조건은 물길이 휘감아 나가는 모양인 환포(環抱)이다. 즉, 물은 기본적으로 유동(流動)을 그 본성으로 하지만 그 유동의 모습이 그대로 흘러가 버리면 생기의 조화를 이룰 수 없으며 산의 생기까지도 씻어 버린다는 것이다. 그래서 물은 내달리듯 빠르고 힘차게 흐르는 물줄기(奔流)하는 것을 꺼리고 길고 오래고 느릿하게(悠長) 혈장을 보듬듯이 흘러가야 좋은 것으로 보고 있는 것이다. 산이 모여서 쌓이고 물이 휘돌아 들면 자손이 번창하고, 산이 달려 나가려 하고 물이 세차게 흘러나가면 남의 종자가 되어 의지하여 생활할 것이다. 물의 흐름이 직선이 아니고 굴곡하고 환포하는 것이 좋다는 것에 대하여 청오경에서는 다음과 같이 설명을 하고 있다.

“물이 서쪽을 지나 동쪽으로 가면 재물과 보물이 무궁할 것이요, 세 번 돌고 네 번 내지르면 관직이 더욱 오를 것이요, 굽이굽이 굴곡(屈曲)하는 것이 겹겹이 감싸 안으면 가장 높은 관직에 오를 것이다. 생기는 바람을 타면 흩어지고 맥은 물을 만나면 멈추는 것이니, 길게 감돌아 싸안아 주는 곳에 갈무리해야 부귀의 땅이라 할 수 있다.”

즉, 물이 곡류할 경우 또한 곡류가 중복될 경우 더욱 길하여 자손, 벼슬, 부귀 의 땅이 되지만, 그 반면에 직류(直流)할 경우에는 그 반대의 땅이 된다는 것이 다. 호수경에서도 물흐름에 대하여 다음과 같이 설명하고 있다.

“산이 오고 물이 감아 돌면 복록(福祿)이 저절로 따라오고 산을 향하고 물이 흘러가 버리면 외롭고 근심과 걱정이 있게 된다. 물이 굽이도는 곳에 혈을 세우면 대대로 공후 (松候)에 봉해진다."

이는 산과 물의 이상적인 모습을 의미할 뿐만 아니라 길하려면 물의 모습이 혈 을 감아 도는 곡류여야 한다는 것을 의미하는 것이다. 세(勢)가 달려 나가는 물과 같으면 산 사람이 모두 귀신이 된다고 하였으며, 흘러드는 물은 반드시 산맥의 방향과 음양이치에 맞아야 한다. 또 물길은 꾸불꾸불하게 천천히 들어어는 곳이라야 좋지 일직선으로 활을 쏘는 듯한 곳은 좋

지 못하다. 따라서 물의 경우 물길을 통해 길흉을 판단할 수 있다. 즉, 물길이 길고 깊고 느리면 길하고 짧고 얕고 빠르면 흉하다는 것이다.

설심부에서 물의 흐름과 관련된 길흉의 8가지 형태를 말하면서 교쇄직결(交鎖織結) 네 글자를 분명히 하고, 천할전사(穿割箭射)의 사흉(四凶)은 피해야 한다고 하고 있다.

네 가지 길한 물길의 모습인 교(交)는 양수(兩水)가 양쪽에서 흘러와 함께 만나 교류하는 것을 말하며, 쇄(鎖)는 물이 나가는 곳에 막아서있는 사(沙)를 말한다. 직(織)은 물이 오고 가는 지현굴곡(之玄屈曲)의 모양이고 결(結)은 여러 물이 구불구불하게 들어오면서 한 곳에 모이는 곳이다. 이에 반해서 네 가지 흉한 물기의 모습인 천(穿)은 물이 혈을 뚫고 나가 명당 기운을 파괴하는 것이고, 사(射)는 혈(穴) 앞의 명당을 깎아서 지나가는 물길을 말한다. 전(箭)은 물길이 급하고 곧게 지나가는 모양이고, 사(射)는 물길이 심장을 자르듯 치고 들어오는 것을 말한다.

길한 물길의 형세

물의 형세, 즉 물길이 흐르는 모양에 따라서 인자수지에서는 길한 물 13개, 흉한 물 18개로 나누고 있다.

길한 물의 흐름의 특징은 물길이 조산에 마주 하는 모습(朝懷水),

용맥이 기이하고 홀연히 호수 중에 돌기하여 형혈이 맺 힌 모습(衡身水),

모든 물 들이 혈 앞에 모이는 모습(聚面水),

수세가 혈앞에 주머니에 물을 모으듯 한 모양(盪胷水),

물이 현무를 둘러싼 모양(拱背水),

상당에 역사(逆砂)가 있어 물을 막아 거두는 것(入口水),

물길이 굴 곡하면서 구불구불한 모습(九曲水),

물이 둘러 안은 것이 기운을 묶어 두른 모습(腰帶水),

밭에서 나온 특조라고 하는 것(倉板水),

물이 돌면서 다시 한번 역으로 돌아오는 모양(廻流水),

혈 앞에서는 보이지 않지만 사(砂) 밖에 있는 물(暗拱水),

깊은 연못에 물이 모여 물의 오고 감을 알 수 없는 모 양(融潴水),

물이 밭의 굴로 들어오는 모양(鳴珂水) 등 주로 혈장을 중심으로 굴곡하고 환포하는 물길의 모습을 길한 물길로 보고 있다.

흉한 물길의 형세

흉한 모습의 물길은 혈은 낮고 작은데 수세가 웅장한 모습(暴面水),

급하게 직선으로 들어오는 물(衝心水),

물이 양. 옆구리를 쏘듯이 들어오는 모습 (射脇水),

용이 약하고 혈에는 여기가 없어 물이 살점을 베어내듯이 과두를 돌아나가는 모양(裹頭水),

원진수가 비켜 흘러나와 흐르는데 막아서는 것이 없는 모양(牽鼻水),

혈의 좌우에 물이 뚫고 들어와 씻어 가는 모습(穿臂水),

혈 앞에 도달한 물이 반대로 나가는 모습(反身水),

혈이 여기가 없고 물이 다리를 두들기고 베어가는 모습(割脚水),

혈 양. 샘에서 청랭한 물이 발원하여 흐르는 모습(漏腮水),

혈 뒤에 맥이 없어 물이 묘의 머리로 들어오는 모습(淋頭水),

혈 앞에서 2개의 물이 교차하는 모습(交劒水),

혈 앞에 물이 팔자(八字)로 나누어지는 모습(分流水),

혈 아래 깊은 곳에서 물이 나와 곧게 나와 기울어진 모양(漏槽水),

혈 앞에서 물이 기울어지고 거꾸러진 모양(捲簾水),

혈 앞에 물이 기울어져 흘러가고 사(砂)도 물을 따라 빠져 가는 모습(流泥水),

물이 명당에 이르지 않고 비껴 흘러가는 모양(斜撇水),

물이 명당을 등지고 흐르는 모습(反挑水),

물이 난잡하게 섞인 모습(刑殺 水) 등으로 물의 흐름이 직류를 하거나 혈을 겨냥하거나 혈을 등지고 흐르는 모습이며 주변과 조화롭지 못한 모양들이 흉한 물길로 제시를 하고 있다.

이렇듯 풍수고전에서 말하는 길한 물길과 흉한 물길은 그 비유가 상대적인데 물길의 흐름의 세기는 느긋할수록 길하고, 물길의 방향은 혈을 환포하고 감싸안는 모습이 길하고 물길은 가능한 완곡하게 굽이치는 모습을 길한 것으로 보고 있다.

궁수·반궁수론의 성립

풍수에서 산과 물이라는 요소의 조화와 균형을 중요시하고 산보다는 물을 우선적으로 보고 있다. 산과 물이라는 요소의 구성상태에 따라 장풍론과 득수론이 대비된다. 또한, 산은 사람과의 관계를 물은 재물과의 관계를 주관한다고 보고 있다. 풍수고전에서의 물의 조건 중 길수(吉水), 즉 좋은 물의 조건은 혈이나 명당을 향해 곧바로 쏘듯이 하는(直射)하는 것이 아니라, 부드럽고 둥글게 감싸면서 흐르는 물이라는 점을 공통적으로 명시하고 있다.

“산들이 조아리고 물은 구불구불하게 흐르면 자손이 아주 많은 수로 번창할 것이고, 산이 달아나고 물이 곧바로 흐르면 남의 종이 되어 얻어먹고 살 것이다. 물이 동서로 흐르면 재물과 보화는 빈 것이 된다. 세 번 옆으로 흐르고 네 번 직선으로 흐르면 관직이 더욱 오를 것이다. 아홉 번 굴곡하고 뱀이 기어가듯 구불구불하여 물가 제방처럼 겹겹이 감싸 안으면 가장 높은 관직에 오른다."

이는 청오경(靑烏經)에서 물 흐름의 조건에 대해서 서술한 내용으로 물의 흐름은 혈을 향해 구불구불하여야 하고 더 많이 굽어질수록 좋은 물이라는 것을 제시하고 있는 것이다. 산이 오고 물이 감아돌 듯 들어오면 복록이 저절로 따라 들어온다. 역시 호수경에서도 청오경과 동일한 물의 조건을 제시하였다. 감룡경에서는 진룡(眞龍)은 물이 감싸고 두르듯 에워싸여야 된다고 한다. 이는 평평한 곳의 경우 득수(得水)가 상당히 중요하며 물의 조건 역시 현장을 두르듯 환포하는 것을 제시하고 있다. 또한, 물길의 흐름은 굽이치되 어지럽지 않아야 하며 물길이 활처럼 휘어지면 기가 멈춘다. 역시 택리지에서도 물길이 혈장을 환포(環抱)해야 한다는 조건을 제시하고 있다. 인자수지(人子須知)에서는 물길의 유형 중에 최상의 물의 흐름을 요대수(腰 帶水)를 들고 있는데 이는 혈과 명당을 둥글게 감싸고 흐르는 물길을 말한다.

“요대수는 맑고 고요한 물이 혈을 감싸고 흐르는 것으로 마치 허리띠와 같은 모습으로 환포하는 물을 말한다. 이를 다른 이름으로는 금성수라고도 하는데 용맥이 좋고 혈 자리에 금성요대수가 혈을 감싸고 흐르면 귀함이 드러나고 부에 이른다.”

음택풍수서(陰宅風水書)뿐만 아니라 양택풍수서(陽宅風水書)에서도 물길의 흐름은 둥글게 감싸주는 것을 좋은 물의 조건으로 공통적으로 제시하고 있다. 특히 양택풍수서에서는 물길과 도로를 동일한 개념으로 보고 있다. 즉, 도로의 흐름을 물의 흐름과 동일시하고 있는 것이다. 양택풍수서인 양택십서에서는 도로와 양택지의 관계를 설명하면서 좋지 않은 조건을 첫째, 집은 도로가 찌르는 입구가 아닐 것, 둘째, 집에 물길이나 교량이 사방으로 교차하여 말 것과 셋째, 집 뒤에 혹은 준령이나 도로가 있어 앞에서 치고 뒤에서 쏘지 말 것 등을 제시하고 있다.

반면 길한 조건으로 전후에 환포하는 물 또는 좌우로 도로가 환포하면 귀하다. 이는 물길이 환포 즉 둥글게 감싸는 물이나 도로를 길한 것으로 보고 있는 것이다. 즉, 양택풍수서에서는 물길을 도로로, 도로를 물길로 대체할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 물길의 흐름과 도로의 흐름은 길흉을 동일한 기준으로 판단할 수 있는 것이다. 조선 후기 실학자 이중환의 택리지에서도 물의 흐름을 중시하는 기존 풍수이론과 동일한 시각을 보이고 있다. 흘러드는 물은 반드시 산맥의 좌향과 음양이치에 합치되어야 하며, 구불구불하게 길고 멀게 들어오는 것이 길하다고 하고 있다. 반면에 일직선으로 활을 쏘는 듯한 곳은 좋지 못하다.

물길은 산과 상호작용하여야 명당

물은 그 자체로서의 작용을 하기도 하지만 사실상 산과 상호작용하에서 풍수적 작용을 하게 된다. 풍수지리의 중요조건이 산하금대(山下襟帶), 산수회포(山水回抱), 풍기밀집(風氣密集)에 있다는 점을 부각시키고 있다. 이들은 모두 산과 물이 상호 간에 둘러싸고 환포하는 조화를 말하고 있다. 여기서 산하금대란 손자병법에서 말하는 군사지리학의 상식적인 조건으로 좌우에는 산이 둘러싸고 앞은 낮고 뒤는 높아야 한다(左右背高 前死後生)는 말에서 나온 것이다. 땅의 생긴 모양의 이로움(地利)이란 높은 것이 뒤에 있고, 낮은 것이 앞에 있으며, 구릉이 좌에 있고 계곡이 우측에 있어야 한다. 이는 군사적 조건이 지리학적 조건으로 변화한 것이고 풍수에서의 양택에도 적용이 되고 있다. 득수법에서는 산하금대와 같이 산과 물의 관계를 중요시하는 용어들이 있는데 산과 물이 둘러싸여야 한다는 산수환포(山水環抱), 산의 흐름과 물의 흐름은 반대여야 한다는 산수역세(山水逆勢), 수구가 문을 잠그듯 해야 한다는 수구관쇄(水 口關鎖), 내외수류역세(內外水流逆勢) 등이 이것이다.

내수와 외수의 방향과 합류 각도

구체적으로 살펴보면 산수역세는 혈장을 이루는 내룡의 맥세와 혈장을 지나는 수류의 세가 반대방향으로 역(逆)하는 경우를 말한다. 산수역세에서 만약 산이 오른쪽에서 오고 물이 왼쪽을 향하여 가면 좌선수(左旋水)가 되고, 산이 왼쪽에서 오고 물이 오른쪽을 향하여 가면 우선수(右旋水)가 된다. 여기서 물의 기준은 외수(外水)가 되며 혈장을 기준으로 용세가 좌측으로 돌아가는 경우(左旋 局)일 때는 물은 우측으로 돌아가야(右旋水)하며, 용세가 우측으로 돌아가는 경우(右旋局)에는 물은 좌측으로 돌아가야(左旋水) 한다. 내외수류역세(內外水流逆勢)란 명당에서 발원하는 내수(明堂水)와 명당 앞을 흐르는 외수(客水)의 흐름이 서로 반대방향인 것을 의미한다. 이런 지형 조건은 내수와 외수가 동일방향일 경우에는 물흐름이 겹쳐 수량이 증가하고 유속도 빨라 하천이 범람할 가능성과 이로 인한 입지의 침수 가능성을 적게 한다. 판별방법은 내수가 외수에 합류할 때 이루는 각도에 의해 구분할 수 있는데 외수의 득수 부분(좌 혹은 우)에서 예각(직각보다 작은 각)을 이루면 동일방향이 되고, 둔각(직각보다 큰 각)을 이루면 역이 된다.

궁수(弓水)와 반궁수(反弓水)의 기원

특히 산수환포를 구체적으로 살펴보면 물이 혈장을 이루는 용맥을 향해 직류함이 없이 혈장을 보호하듯, 보듬어 감싸듯이 길고 느릿하게 흘러 산과 중첩 회류하면서 빠져나가는 모습을 말한다. 이는 생기의 순화를 위해 산과 회합하려는 물의 조건이 되는 것이다. 이런 경우 물의 흐름은 혈장에서 볼 때 활모양과 같다고 하여 궁수(弓水)라고 하며 앞에서 설명한 요대수(膜帶水), 금성수(金城水)로 표현하기도 한다. 그러나 궁수라는 표현은 원래 풍수용어는 아니며 반궁수에 대응하는 개념으로 사용된다. 혈이나 명당을 향해 둥글게 감싸 안는 물의 흐름의 모양에 대하여 반궁수(反弓水), 그 반대를 궁수(弓水)라는 용어가 고전에 처음 등장하는 것은 조선 후기 실학자인 이익의 성호사설에서이다. 그는 조선초 이성계가 수도를 옮길 장소로 거론이 되고 실제 기초공사도 행하였던 충청남도 계룡시 내에 소재하는 신도(新都)의 부당함을 설명하는 곳에 반궁수(反弓水)라는 용어가 처음 등장한다. 이 용어는 반궁수의 의미가 공주강을 중심으로 설명하는 고려태조의 훈요십조의 제8훈에 있는 것으로‘차현(車峴)이남과 공주강(公州江) 밖은 산형(山形)과 지세가 모두 배역(背逆)하니 인심 역시 그러하다.’라는 지형의 설명과 관련이 된다. 차현(車峴) 이남과 공주강(公州江) 밖은 배역하니 그 아래의 사람과 관계를 맺으면 국가의 변란과 난리가 난다고 표현하고 있는 내용을 이익이 다시 설명하면서 그가 지은 성호사설에 배역(背逆)을 반궁수(反弓水)로 처음 표현한 것이다.

“공주강은 곧 금강(錦江)이다. 이 물은 호남에 소재하는 덕유산에서 오기 시작하여 역류하여 흘러 공주의 북쪽을 휘감고 나와 금강에 합류했고, 또한 계룡산도 덕유산의 낙맥으로 임실의 마이산을 거쳐 공(公)자가 된 회룡고조(回龍顧祖)의 형국이 되었다고 한다. 그러므로 금강은 풍수가가 말하는 반궁수(反弓水)이니, 한영과 송도 두 도읍을 등질뿐만 아니라, 계룡산 밑의 신도(新都)에도 아무런 관련성이 없게 되었다.”

실제로 공주강은 발원지가 전북 덕유산에서 시작하는 금강이 역류하면서 공주와 그 북쪽을 휘감아 금강으로 들어간다. 그리고 조선조 신도읍지로 물망에 올랐던 계룡산도 역시 덕유산과 같은 맥으로 마이산을 거쳐 오면서 산맥의 머리가 되돌려져 조산(朝山)을 바라보는 공(公)자 모양을 이룬다. 그래서 풍수가들은 이런 산과 물줄기를 소위 반궁수(反弓水)라고 한다.

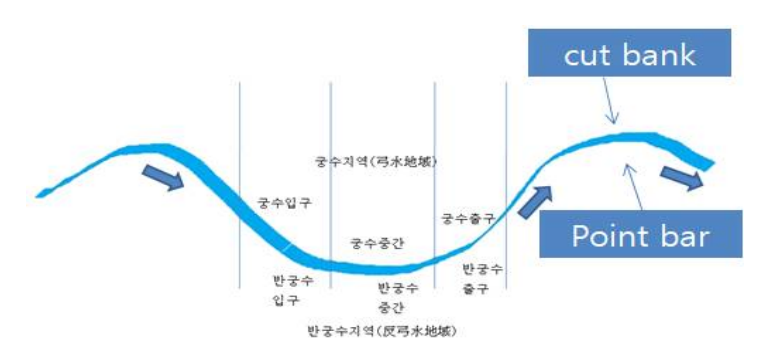

즉, 활모양을 거꾸로 든 모양이 되 어 서울과 개성 양 도읍에 역심(逆心)을 드러내고 있다고 판단하는 것이다. 지형학에서 곡류하천은 직류하천에서 나타나는 최심하상선(最深河床線)의 커브가 확대됨으로써 발전한다. 즉, 하도(河道)의 한쪽의 Point Bar가 성장하여 최심하상선의 맞은편 하안(河岸)으로 밀어붙여지면, 공격면은 침식을 받아 후퇴하고 최심하상선의 커브는 커진다. 따라서 곡류대(mrander belt)의 폭은 점점 확대된다. 그리고 공격면에서 침식된 물질은 대부분 같은 쪽의 하안에 있는 바로 하류의 Point Bar에 가서 쌓이게 된다.

산수역세와 내외수류역세를 적용하는 모습은 그림과 같다. 그림에서 보는바와 같이 궁수지역이 지형학에서 말하는 Point Bar가 되며, 반궁수 지역은 cut bank가 된다. 풍수의 고전에서는 줄곧 하천은 굽이굽이 흐르는 모습을 길지라고 하고 있다. 현실적으로 짧은 물줄기는 직류를 할 수는 있어도 최소한의 하천은 굴곡을 하게 되어있다.

마무리

지금까지 물이라는 특성과 성격 및 풍수고전에서 말하는 물길의 흐름과 관련하여 제기된 길흉화복을 살펴보고 궁수와 반궁수라는 용어의 생성과정을 조사하였다. 따라서 물길이 환포를 하는 지역을 궁수지역이라고 하고, 반면에 환포하는 지역의 반대측면을 반궁수지역으로 보았다. 결국 궁수지역은 재물이 쌓이는 곳으로 지가가 높을 것이고 상대적으로 반궁수지역은 재물이 없는 지역으로 지가가 낮을 것으로 보는 것이 풍수의 궁수·반궁수론이다.

물길흐름에서 환포하는 반대지형을 ‘반궁수’라는 용어가 처음으로 고전에서 발견된 것은 성호사설이다. 앞에서 보았듯이 성호사설 이전의 풍수고전서에서는 비록 물길의 흐름에 대한 용어를 사용하지는 않았으나 물길의 굴곡과 환포 내의 지역이 길지로 보는 견해는 일치하고 있다. 즉, 궁수·반궁수의 용어는 단지 물길의 모양에 따른 지역의 구분 용어에 불가한 것이고 실제는 물길의 흐름과 길흉화복과의 관계는 길지가 환포를 하는 곳인지 아니면 그 반대지역인지인 것이다. 따라서 궁수·반궁수론은 물길의 크기나 그 각도에 대한 객관적인 연구를 뒤로 하고 도로를 물길로 보는 양택풍수의 입장에서 궁수·반궁수라는 용어가 생기기 전부터 궁수·반궁수론이 정립되어 있다고 할 수 있는 것이다.

'풍수지리' 카테고리의 다른 글

| 풍수지리 신한은행 사옥의 입지분석 (0) | 2024.04.03 |

|---|---|

| 풍수지리 하나은행 사옥의 입지분석 (0) | 2024.04.02 |

| 풍수지리 물의 흐름 오성수 득수법 수구 (2) | 2024.04.01 |

| 풍수지리 물(水) 생기를 붙어 넣는 혈관 (0) | 2024.03.31 |

| 풍수지리에 사주팔자 시간 개념을 적용 시킨 현공풍수 (1) | 2024.03.26 |